100 Jahre Atlantik-Expedition auf der „Meteor“ (Teil II)

Die deutsche Marine und die deutsche Wissenschaft hatte in der Nachkriegszeit eine große deutsche Forschungsexpedition im Pazifik geplant. Ein ursprünglich als Kanonenboot geplantes Schiff, die Meteor, bei Kriegsende noch nicht fertiggestellt, sollte auf geeignete Weise weitergebaut werden. Doch dann sah sich 1921 das Reichsfinanzministerium angesichts der Inflation und der schlechten Finanzlage des Deutschen Reiches außerstande, das ehrgeizige Projekt zu finanzieren. Die Marineleitung versuchte noch, die Expedition mithilfe der Privatwirtschaft zu realisieren, doch ohne Erfolg. Im August 1922 wurde das Projekt der Pazifik-Expedition als gescheitert betrachtet. Um die Meteor unter diesen Bedingungen überhaupt zu Ende bauen zu können, musste statt des ursprünglich vorgesehen teuren Dieselantriebs eine günstigere Dampfmaschine eingebaut werden. Außerdem erhielt das Schiff Masten mit einer Hilfsbesegelung, um für längere Fahrten gerüstet zu sein.

Mit der Einführung der Rentenmark im November 1923 bekam das Deutsche Reich die Hyperinflation in den Griff und die finanzielle Situation besserte sich. Für eine Pazifik-Expedition war die Meteor mit ihrer kleineren Ausrüstung und dem geringeren Fahrbereich nun aber nicht mehr geeignet. So entstand die alternative Idee zu einer Expedition im Atlantik. Die Pläne dafür wurden größtenteils von Alfred Merz, Professor am Institut für Meereskunde in Berlin, ausgearbeitet, der auch schon die wissenschaftlichen Pläne für die Pazifik-Expedition vorgelegt hatte.

Im wissenschaftlichen Mittelpunkt der Atlantik-Forschungsfahrt sollte die ozeanische Zirkulation stehen. Auf 14 Fahrten zwischen der Ostküste Südamerikas und der Westküste Afrikas, auf sogenannten Profilen, sollten zu diesem Zweck unter anderem an 350 Stationen Wasserproben entnommen werden. Während der ganzen Reise waren vielerlei Messungen im Wasser und in der Luft vorgesehen. Merz veranschlagte für die Reise eine Gesamtdauer von anderthalb Jahren und rechnete mit einer Fahrstrecke von 64.000 Seemeilen. Am 5. Mai 1924 kamen erstmals die Vertreter der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammen, die sich an der Fahrt beteiligen wollten, und arbeiteten bis zum September 1925 in mehreren Treffen die Einzelheiten der Expedition aus.

In einer Vorexpedition im Januar 1925 wurden die Geräte und Methoden, aber auch die Motorleistung des Schiffs getestet. Infolge der Erkenntnisse mussten noch einige Verbesserungen am Antrieb und an der Besegelung vorgenommen werden.

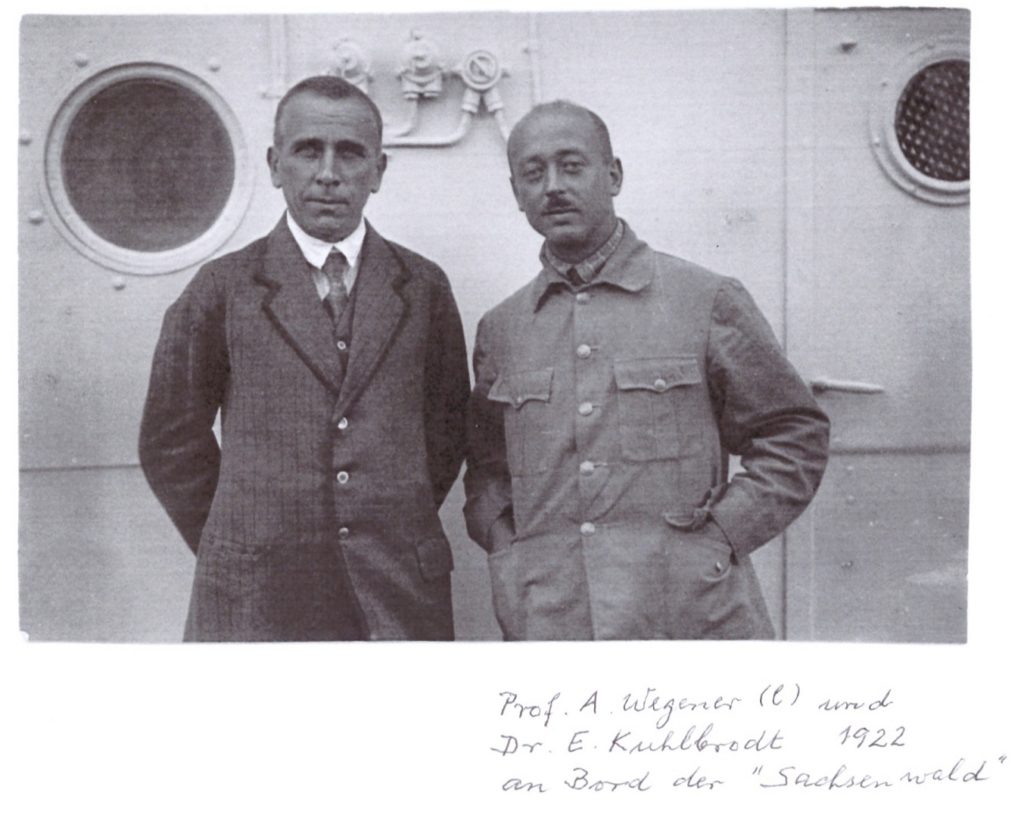

Am 16. April 1925, also vor ziemlich genau 100 Jahren, hieß es dann: „Leinen los!“ An Bord der Meteor waren 133 Mann Besatzung, größtenteils Angehörige der Marine, und neun Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, namentlich die Ozeanografen Alfred Merz, Georg Wüst, Arnold Schuhmacher und Günther Böhnecke, der Chemiker Hermann Wattenberg, der Biologe Ernst Hentschel, der Geologe Otto Pratje und die Meteorologen Josef Reger und Erich Kuhlbrodt, allesamt hoch angesehene Koryphäen auf ihrem Gebiet. Der Kommandant des Schiffes war Fregattenkapitän Fritz Spieß. Die wissenschaftliche Leitung der Expedition lag in den Händen von Alfred Merz.

Mit einer Zwischenstation an den Kapverdischen Inseln und unter Erprobung der verschiedenen wissenschaftlichen Experimente steuerte die Meteor entlang der brasilianischen Küste den geplanten ersten Ausgangspunkt Buenos Aires an. Auf dem Weg dorthin erkrankte jedoch Alfred Merz, der schon vorher mit Lungenproblemen zu kämpfen hatte. Merz musste in Buenos Aires bleiben, erholte sich aber nicht mehr. Er starb am 16. August 1925, im Alter von erst 45 Jahren.

Auf der ersten Fahrt über den Südatlantik, abseits aller Handelsrouten, hatte das Forschungsschiff und seine Mannschaft sehr mit dem winterlichen Wetter auf der Südhalbkugel zu kämpfen. Der Kohlevorrat war knapp und das Schiff musste oft seine Hilfssegel setzen. Schwere Stürme mit Windgeschwindigkeiten von fast 150 km/h erschwerten die Fahrt des Schiffes, das sich zudem als sehr seitenwindanfällig erwies und bisweilen mit einer Seitenneigung von 20 Grad nur sehr langsam Richtung Afrika vorankam. Unter diesen Bedingungen war es für die Wissenschaftler zu Anfang ausgesprochen schwierig, Ergebnisse zu erzielen, aber mit großer Beharrlichkeit und wissenschaftlichem Pioniergeist trotzen sie allen Schwierigkeiten. Im Laufe der Reise besserten sich die Bedingungen im Wechsel der Jahreszeiten und auf dem langsamen Zick-Zack-Kurs Richtung Norden allerdings.

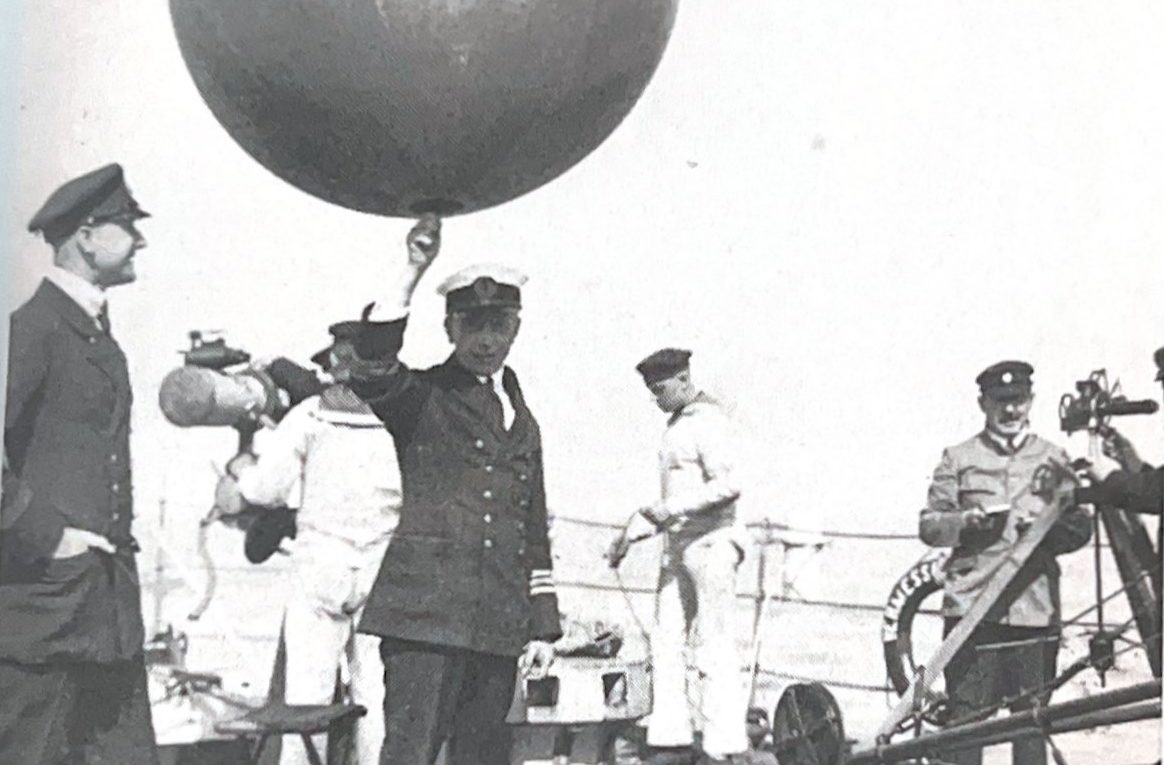

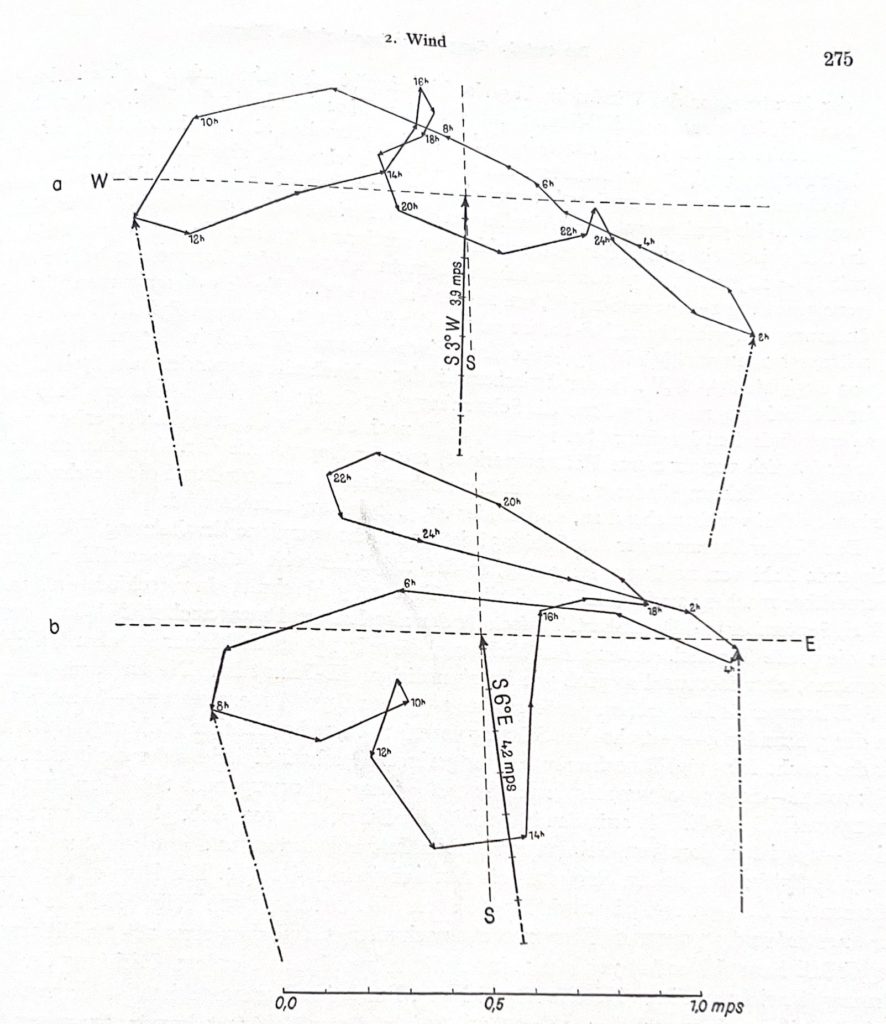

Während die Ozeanografen sich unter anderem um die Strömungen im Südatlantik kümmerten oder die Tiefen und Untiefen des Meeresbodens ausmaßen, konzentrierten sich Erich Kuhlbrodt und Josef Reger auf die Phänomene, die in der Luft zu erforschen waren. Dazu gehörten Messungen der Lufttemperatur zu jeder Tageszeit, an jedem Tag, zu jeder Jahreszeit. Windstärke und Windrichtung, Wolkenbildung und viele weitere Beobachtungen. Alles wurde akribisch in Tabellen eingetragen. So verfuhren auch die übrigen Wissenschaftler mit ihren Messungen.

In ihren zwei Expeditionsjahren verzeichnete die Meteor 777 Reisetage, davon 508 auf See. Dabei unternahm das Schiff mit seiner Besatzung wie geplant 14 Überquerungen des Südatlantiks, in die eine oder die andere Richtung, und legte dabei insgesamt 67.535 Seemeilen (125.000 km) zurück. Am 2. Juni lief die Meteor wieder in Wilhelmshaven ein und wurde von Hunderten von Menschen freudig begrüßt.

Die beteiligten Wissenschaftler hatten auf ihrer langen Reise bedeutende Erkenntnisse über die Wasser- und Luftbewegungen im und über dem Südatlantik und die Beschaffenheit des Meeresuntergrundes gewonnen. Die umfangreichen Forschungsergebnisse der auch international beachteten Meteor-Fahrt wurden nach der Rückkehr in unzähligen Messtabellen und ausführlichen wissenschaftlichen Aufsätzen in dem über 20 Bände (mit ca. 400 Seiten pro Band!) starken Expeditionswerk „Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition auf dem Vermessungs- und Forschungsschiff ‚Meteor‘“ niedergelegt und veröffentlicht.

André Schulz